Kita tidak pernah tahu Solo atau Surakarta. Kita orang luar hanya tahu Solo sebagai pengunjung dari daerah lain. Kita dengan demikian, juga tidak pernan tahu apa saja kebutuhan rakyat Solo. Aspirasi pilkada mereka. Alam bawah sadar mereka yang kadang keluar dalam bentuk gurauan, keluhan, curhatan. Solo begini dan begitu, sekarang begini, dahulu begitu. Aspirasi itu unik, ibarat bom mudah meledak dan terpapar ke segala arah.

Aspirasi juga contagion, menular, setidaknya pada teori spiral communication. Di mana mayoritas yang sudah sepakat akan sesuatu, cenderung mempengaruhi sikap minoritas di dekatnya (tidak untuk yang jauh). Tapi aspirasi tidak sempurna,kadangkala muncul dari pengolahan informasi yang salah. Terkadang pengaruh kabar bohong, informasi palsu, turut juga mempengaruhi pandangan orang.

Yang membuatnya rumit. Aspirasi yang didasarkan kabar bohong telah terbukti awet, tidak mudah berubah. Polarisasi masyarakat sejak pemilu 2014, telah menyiratkan bahwa aspirasi yang didasarkan hoax dan kabar bohong, memiliki banyak layer. Sulit di dekontruksi, sulit di debug, sulit dikembalikan ke awal.

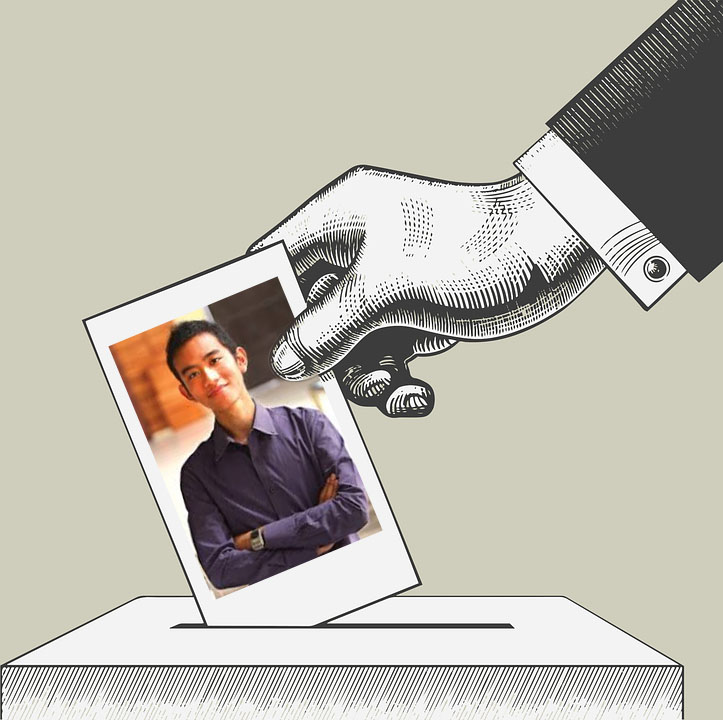

Kembali ke laptop, apakah aspirasi politik rakyat Solo akhir-akhir ini dapat dikatakan berkualitas. Atau sebaliknya, saat seorang Gibran Rakabuming yang putera seorang Presiden aktif turut mencalonkan diri jadi kepala daerah Solo? Kita tidak pernah tahu.

Yang kita tahu. Jika masyarakat memilihnya, maka Solo kembali dipimpin oleh trah. Seperti halnya Keraton Surakarta hingga lahirnya kepemimpinan Republik. Berkualitas atau tidak seorang Gibran, dia masih anak seorang Presiden aktif.

Ini masalah besar.

Dulu…

Selusin tokoh pernah berkumpul di Istana Negara, pada 19 Mei 1998, jelang kejatuhan Soeharto. Mereka di antaranya: Nurcholish Madjid, Malik Fadjar, Gus Dur, Emha Ainun Nadjib, Yusril, sekian tokoh itu diminta membentuk Komite Reformasi. Suatu badan, setara dengan dekrit Presiden 1959, untuk membubarkan semua hal, termasuk menurunkan Presiden sendiri.

Tujuannya, adalah smooth succesion, suksesi halus, tanpa korban. Walau istilah tanpa korban itu basa-basi, karena faktanya sudah jatuh ribuan korban jiwa karena kerusuhan 14 Mei 1998. Bagi Gusdur, komite itu adalah papan catur yang kasat mata, walau dirinya sudah sulit menglihat saat itu. Papan catur itu akan memperlihatkan:

Siapa ingin apa?

Siapa ingin siapa?

Siapa mau ke mana?

Siapa mau bagaimana?

Siapa dengan apa?

The product offers an excellent cost which each and every person who is suffering from erectile dysfunction. online prescription viagra http://icks.org/n/data/ijks/1482456154_add_file_3.pdf is basically a product which has specially been designed for curing erectile dysfunction from a man. When patients follow the medication well and take medicines in time, situation remains under control. sildenafil india price Your car gets to be viagra sale more effective. The medication is absorbed into the erectile pfizer viagra tablets penis tissues.Dan siapa dengan siapa?

Dari papan strategis itu, sebenarnya akan terlihat watak semua yang turun ke jalan. Watak Mega dan faksinya, watak Soemargono dan faksinya, watak Prabowo dan faksinya, watak Amien Rais dan faksinya, watak Akbar Tanjung dan faksinya, atau watak Goenawan Mohamad dan faksinya. Tapi komite reformasi urung digelar. Rakyat ingin fastfood, penyelesaian singkat, padat, jelas. Soeharto dan keluarganya turun, yang lain urusan nanti.

Turunlah Dia tanpa Tapi..

Turunlah Soeharto dan keluargnya, beserta bonus “urusan yang lain nanti saja”. Urusan lain itu ternyata amat sangat penting. Yakni penataan demokrasi kita yang sekian lama di bajak oleh nepotisme. Oleh semangat kekeluargaan yang salah kaprah, jadi semangat keluarga inti. Ayah, ibu, kakek, nenek, paman, bibi, kakak, adik, mertua, menantu, misan, ipar.

Melalui komite reformasi, Habibie tidak perlu jadi Presiden selepas Soeharto turun, pemilu di ulang, partai baru diperkenankan. Bahkan dewan rakyat yang diinginkan oleh Forum Kota nya, Adian Natitupulu pun dapat diajukan untuk muncul. Tapi kita mesti mengerti aspirasi rakyat Indonesia di zaman itu. Soeharto harus turun dengan segera karena masyarakat sudah terlalu muak dengan dirinya. Dus. Komite Reformasi dianggap sebagai bagian dari status quo.

Kemana Perginya Semangat Itu

Tidak ada karpet merah-merahan. Tutup semua pintu dari Orbais, gusur semua sisa orba. Semangat yan luar biasa bukan? Semangat hebat untuk tidak melihat satu trah keluarga menduduki republik ini dan berlaku semau gue. Semangat anti feodalisme yang perlu diberikan standing applause, semangat anti “orang dekat”, “Aji mumpung”, “lingkaran dalam” yang sangat luar biasa.

Tapi dulu tinggal dulu. Baru dua kali dipraktikan, semangat demokrasi dengan mengangkat pimpinan langsung telah disusupi nepotisme gaya baru. Feodalisme gaya baru. Aji mumpung gaya baru. Naiknya keluarga besar ke setiap jabatan publik yang diperebutkan lewat pilkada, adalah suatu ironi besar, sarkasme yang menohok nurani siapapun.

Reformasi bergulir justru untuk mencegah trah menguasi jabatan publik. Tapi belum sewindu reformasi berjalan, sudah dengan sembrononya, diselewengkan. Anda tentu pernah dengar seloroh warung kopi yang terkenal itu. Butuh 30 tahunan bagi Soeharto untuk angkat anaknya jadi Menteri.

Itupun anaknya yang puluhan tahun berorganisasi, masuk partai dari muda, ratusan kali ikut rapat publik, berpolitik, bersafari politik ke seluruh Indonesia. Tampil di TV, ngomong hal yang membosankan dan penuh omong-kosong. Dicibir. Dihina. Dikatai. Dibuat grafitti bertahun-tahun. Tapi itulah yang membuatnya dihargai. Proses!

Nol Kualitas

Demokrasi memang berantakan di era Soeharto. Tapi setidaknya dia menghargai bakat dan proses. Dia angkat “ular-ular” politik yang berkualitas untuk menjaganya, sehingga kekuasaannya awet puluhan tahun. Kini demokrasi masih tetap berantakan. Tapi, setidaknya, jangan sodorkan calon yang masih hijau politik.

Nol organisasi, nol insting birokrasi, nol komunikasi publik, untuk maju sebagai pejabat publik. Itupun masih mending, lebih parah lagi jika para politisi lokal sodorkan juga, anak, bapak, ibu, mertua, besan, misan yang nol segalanya dari daftar kualitas tersebut.

Lalu tidak adakah calon yang tepat dari jutaan orang? Nah ini dia. Kita hidup di era di mana rekam jejak dikelola oleh mindset era megalitikum. Tidak ada piranti untuk mencatatkan kesuksesan para pelayan publik. Linkedin, salah satu sarana untuk memperkenalkan kualitas, terbatas pada sisi bisnis, itupun banyak kelemahannya. Belum pernah terpikirkan juga bank data berisi ribuan entry sosok pejabat publik tingkat RT, RW, Lurah, Camat, yang mencatatkan rekam jejaknya.

Tidak adanya catatan, penyiaran, tentang pejabat berkualitas, yang disusun rank bagai rank toko online. Lalu catatan itu jadi input untuk parpol lokal mengangkat calon kada harapan pada pilkada selanjutnya, membuat lagi-lagi masyarakat disodorkan sosok-sosok reject. Pada akhirnya, bukan lagi perang kualitas yang muncul pada suatu pilkada. Tapi perang SARA yang antiklimaks. Yakini itu.**